「アンタは実際、……諦めが悪いよねェ……」

皮肉な笑みを貼付けながら見上げると、暗い視界の端に見慣れた仏頂面が映り込む。その主はにこりともせず、当然だと吐き捨てた。

予想通りの回答に、なぜか酷く安堵している自分がいる事に気付く。

そうだ、オレを逮捕できるのはアンタしかいねェ。それ以外考えられるわきゃねェ。

――だから、こんなところでくたばるわけにはいかねェ

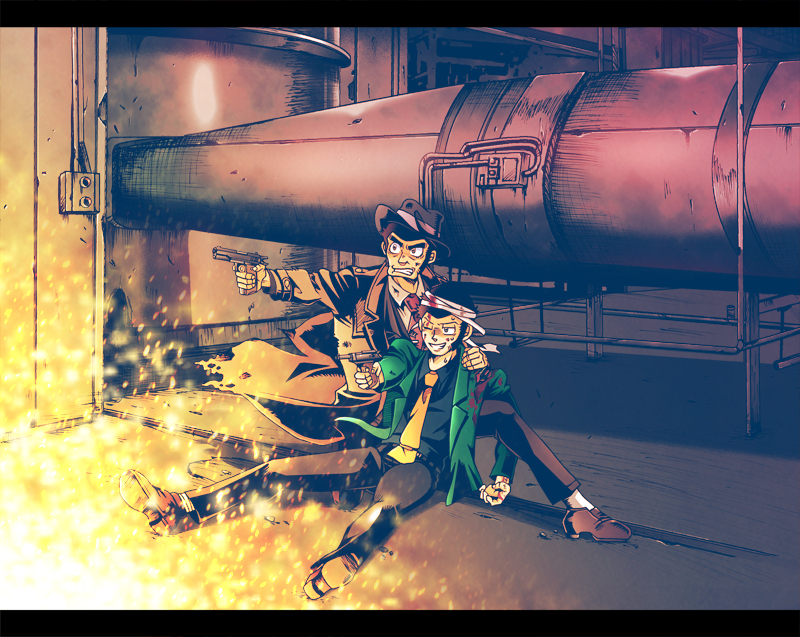

迷いなく、まっすぐにコルトを構えるアンタの姿をまぶしく感じながら、震える右腕に檄を飛ばし、もう一度銃口を正面に向かって突き出した。

***

発端は極めて単純且つ幼稚な理由だった。

某国が秘密裏に開発を急ぐ、二足歩行型のロボット兵器の存在にオレが興味を持ったのは、その"名前"だった。

自由自在に動く、長く伸びた「首」の先にカメラアイとレーザーガンを備え付けた、でかいダチョウのようなフォルムのその兵器は、突然姿を現し周辺一面を一瞬で焼き付くし、音もなく消える。

その神出鬼没さを皮肉られ、いつしか"A.L"というコードネームが付けられていた。19世紀随一の大怪盗アルセーヌ・ルパンの名だ。つまり、オレのじっさまの名だ。

冗談じゃない。まるで知性の感じられねェ見た目の悪さも、華麗さの微塵もありゃしない仕事ぶりも、何もかもが気に入らないこんなポンコツごときに、由緒正しいルパン一族の名をあしらうだなんて無礼にも程があらァ。

だからぶっ潰しにいこうと思った。ルパン一族の、そしてオレ自身の誇りの為に。ついでに軍の「重要機密」であるこの兵器を派手にブチ壊す事で、お偉いさん連中の鼻を空かしてやろうとも思っていた。一石二鳥だ。腕が鳴る。このシゴトが、この名を世に知らしめるに都合がいい踏み台になると思ったのだ。

もっとこの名を世に知らしめたかった。ルパン三世という、このオレ様の名を。もしかしたら、偉大なじっさまの名を持つ兵器に打ち勝つ事で、じっさま本人に勝ちたいと願っていたのかもしれない。

そして勝てる自信があった。連勝無敗、狙ったものは必ず手に入れた。負ける事など考えもしなかった。

あの時、オレは確かに調子に乗っていた。

***

ごろり、と投げ出された体を反転させ、仰向けになる。

とたんに肺が酸素を求めて急激に収縮し、何度も激しく咳き込んだ。喉の奥に血の味を感じる。

遠い天井に張り巡らされる配管をぼんやり眺めながら、右手に感じる鉄の感触を確かめる。随分と派手に吹っ飛ばされたが、生命線のワルサーだけは辛うじて手放さなかったらしい。

まだ、右腕は動いた。安堵のため息がでた。だが同時に体の左半分が悲鳴を上げた。左腕は動かなかった。むしろ、まだ肩にくっいていてくれるだけでもありがたいと思うことにした。シャツの下をひっきりなしに伝っている、生温い感触がテンションを大いに下げてくれる。最悪の気分だ。

嘗めるように全身を焦がす熱風と炎が、無機質な空間の大半を埋めている。そしてそれは確実にオレとの距離を縮めつつあった。

渾身の力で首から上を持ち上げると、炎のベールの向こう側に何かがうごめいているのが見て取れた。やがてそれは炎をかき分けるように首を突き出し、頭部の真ん中に無骨に備え付けられたカメラアイをギョロギョロと動かしながら、のっそりと立ち上がった。

寝っころがった状態で見た"A.L"は、ダチョウというよりは出来損ないのティラノサウルスだ。いつ見ても下品きわまりねェ姿だ。反吐が出る。

そして、あれだけの爆発でも、"A.L"に致命的な損傷を与えられなかった事を心底悔やんだ。こめかみの上を1センチと、左肩を3センチほど抉ってくれたレーザーガンは両方とも未だ健在のようだ。…化物め。

何とか上体を起こそうと奮闘するも、完全にイカれた左肩では支えになるどころかバランスすらとれず、僅かに後方へ後ずさるのが精一杯だった。

―――万策尽きたか

口内にたまった苦い血を吐き出した。傷ついた左肩はもはや痛みを感じなかった。ひたすら痺れて感覚がなく、寒かった。これほどまでに炎が接近してるというのに。

あっけないもんだなぁ…と思わず苦笑いを浮かべた。不思議と恐怖は感じなかった。ただ、視界だけが暗かった。寒い。凍えそうだ。

重苦しいものがゆっくりと接近するのが、背にした床から振動として伝わってくる。ああ、トドメを刺すんだな、ご丁重な事で。まるで他人事のように実感がなかった。そういうものなのかもしれねェな。乾いた笑いが口の端から漏れた。思う事は何もなく、ただひたすらに空っぽな胸の内が佇んでいるだけだった。なんてちっぽけなんだ。そう、自嘲するしかなかった。

視界に入るのは相変わらず薄汚い天井の配管だった。なんて色気のないシチュエーションだ。走馬灯ってあるだろ?最期くらい見てェもんだけみせてくれてもバチは当たるめェに。

せめて美人なオネエチャンの豊満な肉体でも思い出そうと思考を巡らせると、不意に見覚えのあるシルエットが脳裏をよぎった。

高い背にいかつい体、トレードマークの古びたトレンチコート。あまりにもよく見知った後姿。思わず吹きだした。ああなんてこった、よりにもよって最期に目にしたのがアンタだなんて。

まったく、こんな場末の兵器工場まで追ってくるバイタリティにはいっそ感動ものだった。威勢のいいだみ声と共に、一直線にオレに向かって突進する姿は安心感すら覚えた。聞き慣れたアンタの呼び声。何万回も繰り返される、オレの名前。ルパンと。

…そういや、アンタは無事に脱出できたんだろうか。ヘマやって爆発なんぞに巻き込まれてなければいいんだけど。

ぼんやりと諮詢する意識の片隅で、キュイ、とカメラの焦点が自分に合わせられる音を聞いた。ロックオン完了か、くそったれ。忌々しげに舌を打つが、それが何の意味もない事を己自身が一番よく分かっている。

――さあ、とっととやってくんな!

せめてもの抵抗にと無理矢理口角をつり上げ、自分をこんがり焼き上げようと狙うレーザーガンの銃口を睨みつけた。

***

乾いた破裂音が3度、鼓膜を突き刺した。同時に目の前の"A.L"の首が弾かれたように回転し、照射されたレーザーは耳元をかすめて床に不定形な模様を刻み付ける。畳み掛けるようにもう2発。カメラアイのレンズが粉々に砕け散った。青白い火花がイルミネーションのようだ。思いがけない方向からの衝撃に、不格好な機械は足をもつれさせ後方に倒れ込んだ。ワンテンポ遅れて、轟音があたりを揺るす。

何があったのか思考が追いつかない。視界は暗いままだ。突然、ものすごい力によって、乱暴に体が引きずられるのを感じた。壁に背をしたたかに打ち付け、一瞬意識がブラックアウトする。

胸倉を掴まれた。無理矢理上半身を引きずり起こされた。じっとりと血液で重くなったシャツの上から熱を感じる。なんとか瞼をこじ開けようと眉間に力を込めたその瞬間、軽快な音とヒリつくような痛みが頬を往復した。衝撃で首がガクガクと振られる。いてえ、何すんだ。目覚めのキスには刺激が強すぎらァ。

覚醒した意識とともに、今まで死んでいた聴覚が急激に戻ってきた。何かが焼き破ぜる音、激しく軋る耳障りな金属音、うなりをあげるモーター音。それらを完全に打ち消す音量で怒号が耳をつんざく。ルパン。名を呼ばれた。たまらず目を見開いた。

視界の先に天井はなかった。薄汚れた配管も見えなかった。そこにあったのは、見知ったいかつい仏頂面。

「銭形」

反射的にその名を口にした。驚いた。走馬燈の続きかと思ったが、もう一発頬に食らって現実をかみしめさせられた。どうして。

アンタ、こんな所で何やってんの。

そんな、オレの当然の疑問は完全に無視され、再び引きずられ壁に押しやられた。柱の影にガタイのいい野郎二人が引っ付きあうように身を隠す格好となった。狭い。掴まれたままの腕が熱い。血の足りない体にアンタの体温は高過ぎる。

自然と相手の全身が目に入る。衣服の焼き焦げた痕を見る限り、炎の中を突っ切ってきたようだ。だから何やってンの、アンタ。わけが分からない。

銭形はしばらくの間、柱の影から転げたままの"A.L"の様子を伺っていたが、ふと振り返り、オレを見た。そして厳つい顔を更に顰め、生きてやがったのか、と残念そうに呟いた。ひでえな、自分で地獄から掬い上げといてなんてェ言い草だ。言い返そうと口を尖らせたが、喉の奥からはひゅ、と言う空気を切る音しか出なかった。実際言葉を失う程度には驚愕していた。

安っぽいヒロイズムか。それとも、何度も煮え湯を飲まされた仇敵の最期を特等席で見物する為か。イヤ違う。そのどちらでもない事は誰よりもオレが知っている。ならばなぜ。

ああ、まさか。行き着いた答えに愕然とした。「そんな」事の為にわざわざ死ににきたというのか。だとしたらとんだ大馬鹿だ、あまりに愚かだ。それなのにアンタは、きっと。

この時のオレは情けないくらいに動揺しきった面を晒していたのだろう。銭形はもう一度オレの顔を見て、鼻を鳴らした。そして当然のように言い捨てたのだ。

「逮捕に決まっとるだろ」

予想通りの言葉に力が抜けた。銭形という男の、オレを逮捕する執念の深さは知ってるつもりだった。でも想像を遥かに越えていたようだ。たまらず声をあげて笑った。喉の奥がツンとした。

掴まれたままの腕に力が込められる。その感触で、"A.L"が再び立ち上がった事を悟った。壊れたカメラアイで、オレたちを捜している。炎が邪魔して熱探知もままならないはずだ。

今なら、まだ。

「心中なんざ、カッコ悪過ぎらァ」

つとめて邪険に言い放ち、その腕を振り払おうと体をよじる。それが精一杯の意思表示だった。

思えば馬鹿な事をした。仲間もつけず単身で敵の総本山に乗り込むなんて、頭が煮えてたとしか思えない。名を知らしめる事でしか存在意義を見出せない、空っぽでちっぽけな自分に心底腹が立った。その結果がコレだ。自業自得過ぎて涙もでねェ。そんな失態の後始末をつけるのはオレ一人で充分だ。こんな茶番に付き合う事もないだろうし、これ以上無様な姿を見られたくもない。いっそ見限って欲しかった。

しかし、鼻先に突きつけられたコルトの銃口により強制的に発言は打ち消された。長年使い込まれた細かな傷が、眼下で鉛色に輝く。思わず息を飲み込んだ。

「俺ァ死ぬつもりも、お前ェと心中するつもりもねえぞ」

弾倉を引き出しながら、残された弾の数を確認する。その一連の動作があまりにいつも通りで、困惑した。

残り三発。カシンと乾いた音をたて再び装填されるスライド音をどこか遠くに聞きながら、オレは呆然と銃口を眺めた。そしていつも通りに口元を引き結び、鋭い眼光で炎を見つめるその横顔を見つめた。

「あのポンコツを黙らせる。協力しろ」

視線は"A.L"に向けたまま、有無を言わさぬとばかりに告げられる。同時に奴と対抗する手段を問われた。ここまでたどり着くに、このポンコツと同じ機体の残骸を何体か見たらしい。無論、オレの仕業だ。早くしろ、と鋭い視線で回答を促される。逃げ場を失い、オレは白旗を上げざるを得なかった。

"A.L"は強力且つ精密な射撃能力をもつレーザーガンを、頭部横に備え付けている。その反射速度もすさまじく、目の前に石つぶてを投げれば、確実にそれが床に着地するために粉々に打ち抜くだろう。

最強の武器は、同時に最大の弱点でもあった。精密機械の集合体であるレーザーガンの機構と、"A.L"を制御しているメインコンピューターとは内部で直結していた。レーザーガンの銃口の奥を確実に撃ち抜ければ、ワルサーのような豆鉄砲でも充分にこのデカブツを沈黙させることができた。そうやってここまで来た。最後の一体と合間見えるまでは。

無理だ。オレは薄ら笑いを浮かべ天を仰いだ。この一体だけはほかの奴らとは違った。コイツは今までオレが潰してきたモノと違い、レーザーガンを二機も搭載している。片方のレーザーガンを狙って攻撃するも、間髪入れずにもう片方によって迎撃される。そうやって左肩を貫かれる羽目になった。己の身体能力を過信した傲りも否めなかったが。もう一度、投げやりに笑って見せ、そして告げた。

逃げちまえばいいのに。

だが、その最善の提案を聞いても銭形の表情は変わらなかった。もう一度手の中の獲物のグリップ感を確かめる。セーフティーが小気味良い音とともに外された。

無茶だ、死ぬぞ。顔色を変えたオレは、その馬鹿げた行為を止めようと身を乗り出すが、逆に首根っこを掴まれ、もたれ掛かっていた壁から引き剥がされてしまう。同時にオレたちは柱の影からもつれ込むように躍り出た。床に肩を打ち付け、思わずうめく。入り組んだパイプラインの合間を縫うように引きずられ、やがて止まった。

顔を上げると、真っ正面に紅蓮の炎と、そして不格好な殺戮機械の姿。火の粉が容赦なく襲いかかる。重油が焼ける臭いが鼻腔を刺激する。あまりにも現実味からかけ離れた光景に、思わず身震いする。

更に顔を上げると、炎を睨みつける銭形の顔が視界に入った。鼻の頭に汗を浮かべ、まっすぐにコルトを構えて化物の頭を狙っている。馬鹿、やめろって。たとえレーザーガンを片方破壊できても、すかさずもう一方によってオレたちは丸焦げだ。今度は肩なんかじゃ済まねェ。

そんな必死の訴えもむなしく、またもやジャケットの衿を掴まれ引きずられた。背中に固いものが触れる。目線だけで振り返ると、投げ出された長い足がオレの背を支えるように添えられていた。その暖かさに縋りつきながら上半身を起こす。同時に、目の前にワルサーが無造作に差し出された。反射的に手に取った。なじみきったはずの感触が、今はやけにはっきりと感じる。

「撃てンだろ」

調べなくても分かっていた。残りはあと一発。どくんと鼓動を打つ音がやたら大きく耳に響いた。

―――ああそうか、アンタは、

空っぽの胸に、ぽたりと雫が落とされる。それは、どこまでも暖かく、鮮やかな色。それは波紋のようにどこまでも広がっていく。再び鼓動が大きく跳ねる。

「一発だ。外すなよ」

その目線は相変わらず炎の中だった。そして"A.L"の向かって右側に突き出たレーザーガンに標準を合わせている。それが何を意味するかは、明白だった。

信じるというのか、このオレを。半分棺桶に足つっこんだ身で、それでもまだ撃てると疑いもしないのか。

ぞくりと震えた。気がつけば、口元に笑みすら浮かんでいる。残り少ない血液が沸騰するような感覚を覚えた。それは、久しくなじみのなかった懐かしい感覚だった。

これは、高揚だ。

切った張ったの命のやりとりに身を投じた時の、全身が燃え上がるように刺激に満ちた感覚。最高にハイになれる瞬間。

今、オレは最も危険なゲームを挑まれたのだ。この、銭形という男に。

ルールは簡単、逃げきったらオレの勝ち、捕まえて死刑台に送ったらアンタの勝ち。

そのシンプルなゲームに、一警官に過ぎなかった銭形はすべてを賭けた。命も、人生も、何もかも捨ててオレだけを追ってくる。ルパン、その名を何度でも呼びながら。

がっかりさせるな、この俺を。そう、言われたのだと感じた。

それだけの価値がお前ェにあると言うなら、見せて見ろ。

ルパン三世という生き様を。

――面白れェ

ワルサーを確かめるように握り直す。

そして構えた。"A.L"の「左側」にむかって。

だが、片腕が使えない状態では体を支えることすらロクにできない。バランスを崩し前のめりにずり落ちそうになるが、強い力で引き戻された。銭形の無骨な手が、がしりと肩を鷲掴み体勢を固定する。

確かに一発だ。それでカタが付くのだ。アンタが右、オレが左。同時に撃ってレーザガンを両方ともぶっ壊す。生き延びるにはこれしかない。もし片方がしくじれば、その瞬間オレたちは仲良く消し炭だ。

だがそんなことはもはや問題ではなかった。オレたちの意識はすでにその先の追跡劇に向けられていた。どう追おうか、どう逃げるか。ああ、アンタはまだ二発も温存してることになるのか、こりゃ難儀だなァ。おもわず喉の奥で笑った。なんて刺激的で愉快なゲームなんだ。その前座にすぎないポンコツのことなど、もはや眼中になかった。

見つけたと、感じていた。

生涯賭けて戦える相手、「宿敵」を、やっと。

肩を支える手のひらの感触が、ジャケット越しでもはっきりと感じる。それすら愉快で、泣きそうになった。

右腕に渾身の力をこめた。ゆるゆると銃身が持ち上がる。そのことに密かに興奮しながら、いつものように軽薄な口振りで語りかけた。

「アンタは実際、……諦めが悪いよねェ……」

皮肉な笑みを貼付けながら見上げると、暗い視界の端に見慣れた仏頂面が映り込む。その主はにこりともせず、当然だと吐き捨てた。

予想通りの回答に、歓喜を隠しきれない自分がいる事に気付く。

そうだ、オレを逮捕できるのはアンタしかいねェ。それ以外考えられるわきゃねェ。

――だから、こんなところでくたばるわけにはいかねェ

迷いなく、まっすぐにコルトを構える宿敵を愛おしいと感じながら、銃口を正面に向かって突き出した。そして。

銃声は、ほぼ同時だった。

「銭形警部に挑戦する20のお題」より、NO.09「あんたは実際、」

2012/04/25UP

▲トップページへ